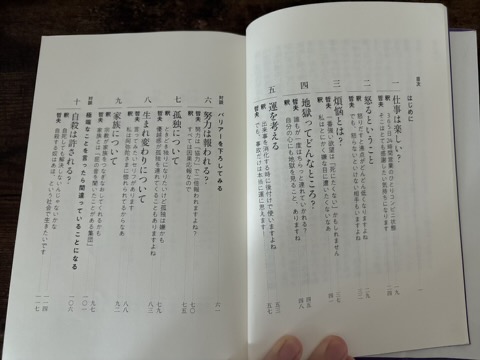

お笑い芸人の笑い飯 哲夫さんとお坊さんの釈徹宗さんの対談本。

元々哲夫さんの仏教の本が面白くて大好きで、その流れでこの本を借りてみました。

とにかく面白い。難しくなりがちで馴染みのない仏教を実体験や例を交えながら、

分かりやすく解説してくれています。するする読めました。

忙しい日々、ちょっとしんどくなった時に読むとふっと心が軽くなる気がします。

気になった点は以下の通りです。

・苦しみの原因は煩悩で、苦と煩悩は因果関係にある。煩悩は108あり、108の煩悩があるからこそ四苦八苦が生まれる。

四苦八苦を数字で書いてみると4989になる。4×9+8×9=108になる。

・「この人のことめちゃめちゃ嫌やけど今だけやし。」これこそ諸行無常。全ては一定ではなく変化し続けているということ。

・外部の時間をいくら余らせても内在の時間が縮んでいたら感覚的には忙しいし、イライラしてしまう。内在の時間をどう延ばすかが現代人の課題。

・「つまらない」という言葉はもともと「決着がつかない」という意味。つまってもつまらなくても刻々と過ぎ去っていく。湧き上がってくる感傷を刻々と手放す。

・戦後アメリカから来日した牧師さんたちは「どこの家にもホームチャペルがある!」と仏間や仏壇を見て驚いたそう。もし家屋に仏間や仏壇があればとても気になる存在になる。現代では家に仏間や仏壇がある家庭の方はとても少ないが棚やサイドボードの上に小さなご本尊を置くことくらいはできる。そこに小さなローソクとお花、お香をお供えすれば十分。

・大事なのは気が強いか弱いかではない。心が強いか弱いかである。

・自覚して都度捨てる

・ずっと独りでいると一から十まで自分のことばかりになり、「自分」ばかりがどんどん大きくなる。一方、友達といると相手のことも考えないといけなくなるので「自分」が丁度いい大きさになります。

・善き友がいるのは、修行の半ばではなく、修行のすベてである。

・街角で鉢を持って立っていらっしゃるお坊さんは修行中で、そのことを托鉢(たくはつ)という。お坊さんは「通行人に功徳を積ませてあげるため」に立っている。

・苦手だと思っていることには必ず原因がある。その問題ときちんと向き合う。

・いつ食べるのか、いつ食べるべきでないのか、自分に必要な摂取量はどのくらいなのか、をイメージしてその時、その分量を食べる。宗教は食、性、睡眠といった生理的行為にまで価値判断を持ち込む。宗教は人間にとって本能の代わりをしているのかもしれません。

|

|

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4abc8016.cf693e1e.4abc8017.5b130814/?me_id=1383704&item_id=26746325&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fkaitoriouji%2Fcabinet%2F202105271053%2F4479393285.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)